Эта "ночная ведьма" стала кошмаром для фашистов — истории о подвигах кыргызстанок

20:02 25.03.2025 (обновлено: 09:23 26.03.2025)

© Sputnik

Подписаться

В годы Второй мировой войны советские женщины были единственными, принимавшими непосредственное участие в боевых действиях. Они служили летчицами, снайперами, танкистами, саперами и минерами наравне с мужчинами, освоив более 20 военных профессий.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Sputnik рассказывает о кыргызстанках, которые боролись с фашистскими захватчиками.

Женское лицо войны

Как отметил кандидат исторических наук, директор Центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков, несмотря на известную фразу "у войны не женское лицо", на знаменитом плакате "Родина-Мать зовет!" Ираклия Тоидзе Родину олицетворяет женщина, призывающая встать на ее защиту.

Кандидат исторических наук, директор Центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков

© Sputnik / Самрат Карачев

"На плакате Виктора Корецкого "Воин Красной Армии, спаси!" тоже нарисована женщина, с ребенком... Во время Великой Отечественной войны женщины проявили себя с такой стороны, которая не была заметна в мирные годы. Они держали на своих плечах всю махину трудового тыла и бесстрашно воевали наравне с сильным полом", — напомнил Сумароков.

Кроме того, женщины были инициаторами различных движений в поддержку армии.

"В 1941 году в Москве провели большой антифашистский митинг, после которого появилось несколько движений, побуждающих мобилизоваться на защиту Родины, на помощь Красной Армии в виде теплых вещей, продовольствия, денег на постройку танков, самолетов. Слабый пол сделал все возможное и невозможное, чтобы заменить мужчин в тылу", — подчеркнул историк.

Он привел в пример научную работу Александра Бернштама, посвященную роли Киргизской ССР в Великой Отечественной войне: среди прочего ученый рассказал о женщинах, которые организовали движение помощи фронту.

"Это было общее стремление максимально повысить производительность труда, массовое движение по мобилизации всех внутренних ресурсов, в первую очередь трудовых, наконец, это было движение за освоение военных специальностей, нашедшее свое оформление в организации всеобуча", — писал Бернштам.

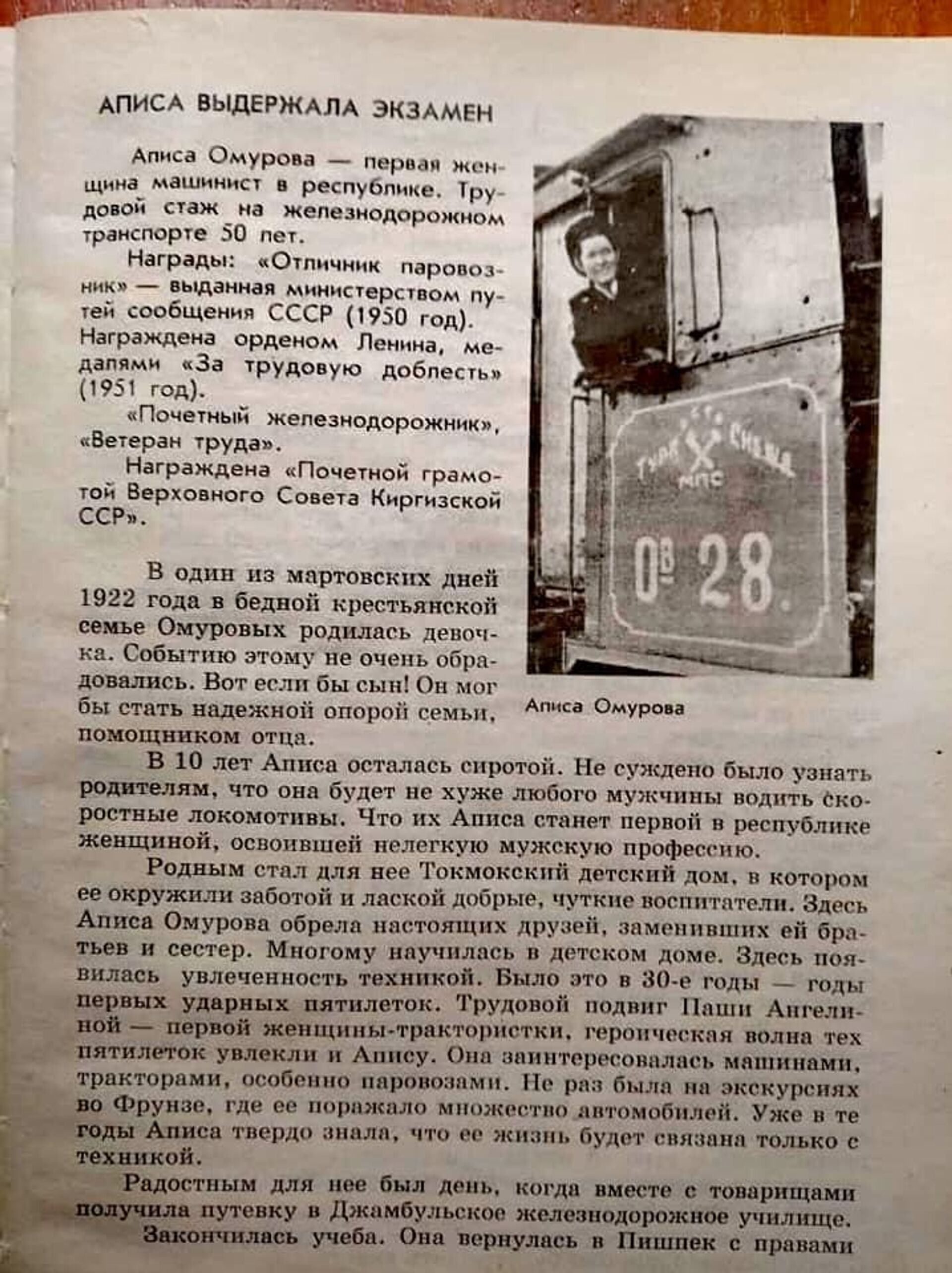

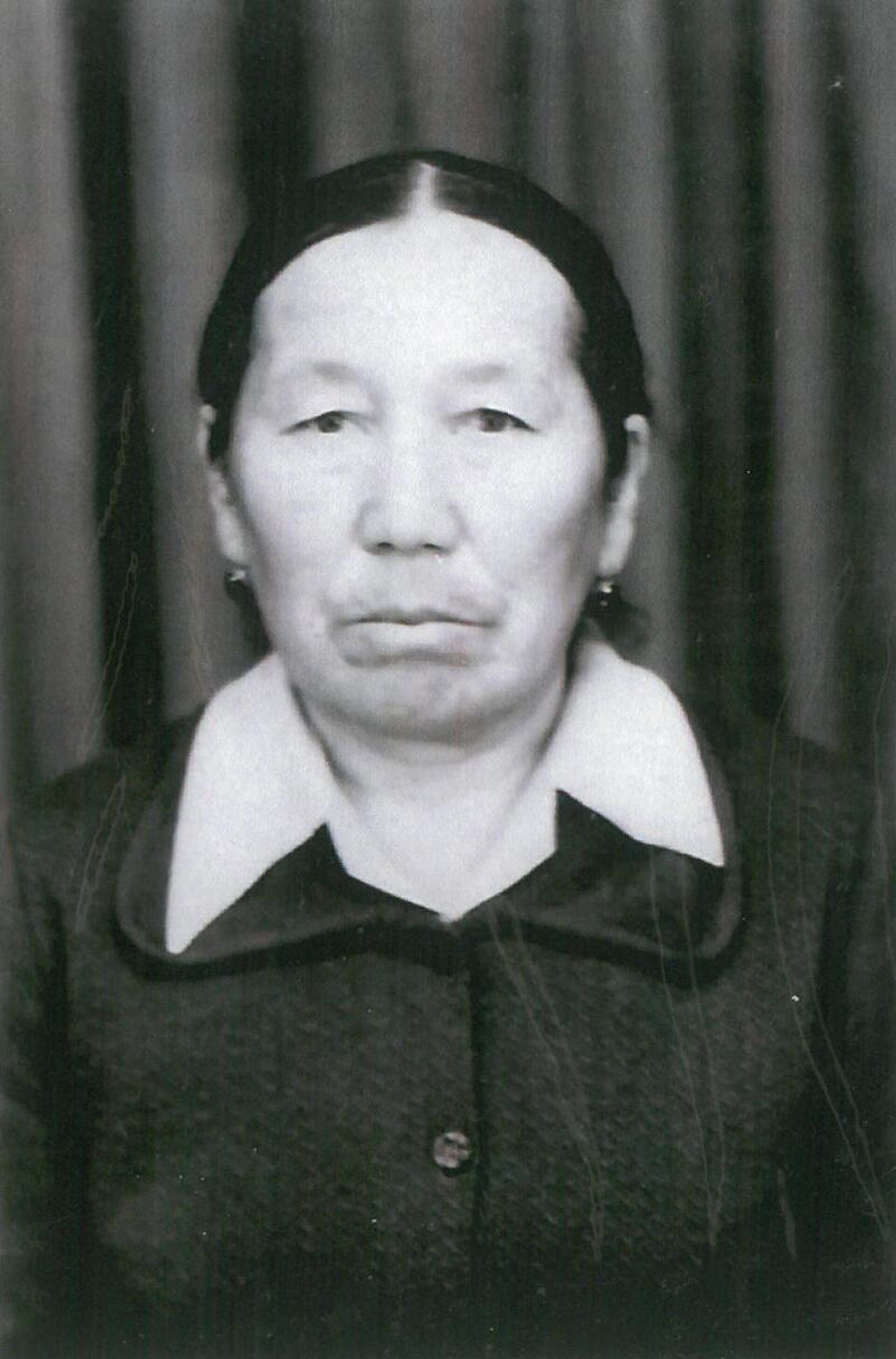

Хрупкий символ мужества

Среди тех, кто не боялся тяжелой работы, была первая в Киргизии женщина–машинист Аписа Омурова. Она родилась 13 марта 1922 года в Токмоке, в десять лет осталась круглой сиротой и попала в детский дом. В 1937-м ее в числе восьми воспитанников отправили в Джамбульское железнодорожное училище, где Аписа получила специальность слесаря по ремонту паровоза, а через год начала работать в Пишпекском локомотивном депо.

Первая в Киргизии женщина–машинист Аписа Омурова

© Фото / пресс-служба ГП НК "Кыргыз темир жолу"

Руководство железной дороги обратило внимание на упорство и трудолюбие девушки, и в 1940 году ее отправили в Алма-Ату на курсы машинистов, по окончании которых Омурова успешно сдала экзамены.

Первая в Киргизии женщина–машинист Аписа Омурова

© Фото / пресс-служба ГП НК "Кыргыз темир жолу"

"Работа машиниста паровоза была тяжелейшей. В те годы только от Фрунзе до станции "Луговое" нужно было ехать полдня, для этого в топку требовалось закинуть несколько тонн угля, а на остановках выбрасывать шлак, смазывать все буксы и менять воду", — отметил Сумароков.

В книге Жамийли Кочкорбаевой "Стальная магистраль Кыргызстана", которая была опубликована в 1998 году, хрупкой, но удивительно сильной девушке Аписе Омуровой посвящена отдельная глава.

© Фото / пресс-служба ГП НК "Кыргыз темир жолу"

В годы войны женщины водили эшелоны, доставляя на фронт оружие, боеприпасы, продовольствие и, конечно, письма. Кроме того, в Киргизскую ССР были эвакуированы военные госпитали, которые принимали много раненых.

"С госпиталями прибыли больше 300 человек, в основном женщины. Всех нужно было где-то разместить, а жилья не хватало. В одной квартире расселяли несколько семей персонала. Надо отдать должное кыргызстанкам, которые принимали медиков в своих домах, их гостеприимству и заботе", — сказал историк.

Мама детей Ленинграда

"В 1942 году в Киргизию доставляли детей из блокадного Ленинграда. Немецкие самолеты нещадно обстреливали и бомбили составы с людьми, особенно на переправе через Каспий, поэтому путь сюда был непростым... А среди тех, кто первым взял на себя заботу о ленинградских детях, оказалась Токтогон Алтыбасарова", — напомнил Сумароков.

Принявшая на попечение 150 детей из блокадного Ленинграда Токтогон Алтыбасарова

© Фото / из семейного архива Абдиевых

Он уточнил, что в то время девушка была не секретарем сельсовета (как считают многие), а секретарем комсомольской организации колхоза. В августе 1942 года она встречала эвакуированных детей, приплывших на барже из Рыбачьего. Сначала их разместили в общежитии цементного завода, и Алтыбасарова ходила по домам сельчан, рассказывая о голодных малышах. После ее визитов к общежитию потянулась вереница женщин, которые несли одежду, продукты и лекарства.

В свои 16 лет Токтогон подарила материнские внимание и тепло 150 детям, потерявшим родителей, а позднее и восьмерым собственным. Она до конца жизни поддерживала связь с воспитанниками и воспитателями Курментинского детского дома.

Принявшая на попечение 150 детей из блокадного Ленинграда Токтогон Алтыбасарова

© Фото / из семейного архива Абдиевых / КНИА "Кабар"

"Кстати, в 1979 году вышел фильм "Я жить хочу", о котором мало кто знает. В нем повзрослевшие ленинградские дети вспоминают о страшных днях войны и о заботе, которую подарили им кыргызские женщины", — рассказал Сумароков.

Небесная Ласточка

Среди кыргызстанок, воевавших на фронте, особенно известна штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Евдокия Пасько.

Самолеты По-2 (известные в народе как "кукурузники"), на которых летали служащие полка, отличались поразительной "живучестью", сбить их было непросто. Конструкция из дерева и фанеры, разработанная для упрощения и удешевления производства, выдерживала сотни попаданий — самолеты возвращались на аэродромы буквально изрешеченными.

Гвардейские пилоты авиаполка. Штурман эскадрильи Евдокия Пасько (в центре)

© Фото / Центральный государственный архив КР

Легкость управления позволяла пилоту и штурману уделять больше внимания точности бомбовых ударов. Именно потому, что полеты не требовали приложения значительных сил, в них участвовали женщины. За одну ночь они могли совершить до 12 сложнейших вылетов. Причем летать приходилось под непрерывным огнем зениток и светом мощных прожекторов.

Евдокия Пасько с позывным Небесная Ласточка была одной из 250 "ночных ведьм" — так называли летчиц 46-го полка. Его сформировали в октябре 1941 года по инициативе летчицы Марины Расковой, а командиром полка стала Евдокия Бершанская. Тактика "ведьм" заключалась в ночных налетах на немецкие укрепления, военные базы и склады. Они подлетали к объекту на максимально низкой высоте, глушили моторы недалеко от цели, чтобы их не было слышно, а затем сбрасывали бомбы. Выполнив задачу, пилоты заводили двигатель и улетали на базу. Звук планирующего самолета из фанеры ассоциировался у немцев с "шуршанием ведьминой метлы", поэтому девушек и прозвали "ночными ведьмами".

За годы войны они совершили более 23 тысяч боевых вылетов, провели в воздухе 28 676 часов, истребили 76 немецких машин, 46 складов, 86 огневых точек врага, 17 переправ, множество топливных цистерн, девять поездов и две железнодорожные станции. Кроме того, летчицы выполнили 155 поставок продовольствия и боеприпасов советским солдатам. 15 октября 1945 года полк расформировали, а большинство "ведьм" демобилизовали.

Пасько воевала на Южном, Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, принимала участие в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белостокской, Осовецкой, Млавско-Эльбингской и Восточно-Померанской операциях.

Согласно данным летной книжки, Евдокия совершила 790 боевых вылетов и десять вылетов на спецзадания, ее общий налет составил 1 220 часов. Штурман сбросила на позиции врага более 100 тонн бомб, уничтожила четыре склада с горючим и три с боеприпасами, три прожектора, две переправы, 11 автомашин и один самолет на земле. Кроме того, самолет Пасько сбросил в тылу врага до 2 миллионов листовок.

В октябре 1944 года гвардии старшему лейтенанту Евдокии Пасько присвоили звание Героя Советского Союза.

"Знаете, почему именно штурман Пасько получила звание героя? Самолетом управляет летчик, а штурман прокладывает на карте курс: куда лететь, где приземлиться… Задача штурмана По-2 заключалась в точности нанесения ударов по врагу. К тому же летчики доставляли партизанам и окруженным бойцам продовольствие, и, если посадка была невозможна, требовалось сбросить его максимально точно", — рассказал Сумароков.

После войны Евдокия Пасько вернулась на механико-математический факультет МГУ.

Продолжение следует.